21世紀の日本映画名作ランキング

21世紀の日本映画名作ランキング。邦画の不朽の名作。最新版。

| 順位 | 作品 | 説明・評価 |

|---|---|---|

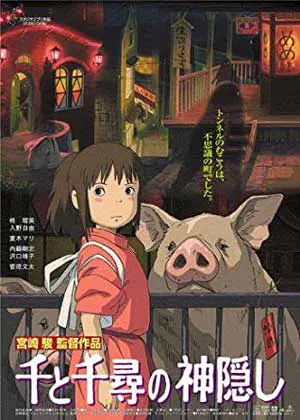

| 1 |

「千と千尋の神隠し」

(2001年)

|

宮崎駿(はやお)監督。米国アカデミー賞アニメ賞など数々の国際的な映画賞に輝いた。

アニメ、実写の枠を超えて、世界の映画史に残る名作として称えられている。

主人公は、10歳の少女・千尋。両親と新居に移る途中で、道に迷い、別世界に入り込んでしまった。テーマパークの残骸(ざんがい)らしい。そこで両親は、魔女によって豚にされた。 千尋は魔女の側近である少年に助けられ、お風呂屋さんの見習いとして働くことになる。 その後、千尋は両親を助けるために試練の旅に出る。 苦労をする中で千尋は成長し、たくましい「生きる力」を身につけていく。 けなげな生き方が共感を呼んだ。 日本の神々やグロテスクな生き物、妖怪などが入り乱れる独特の世界が創造されている。 |

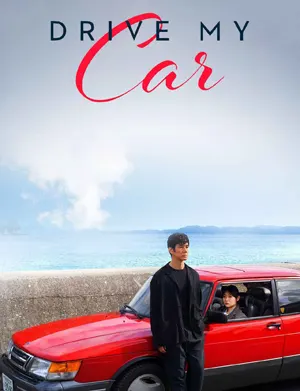

| 2 |

「ドライブ・マイ・カー」

(2018年)

|

濱口竜介監督の2作目の商業映画。村上春樹の短編小説をもとに、言語の壁を越えた普遍的な人間洞察劇を書き上げ、独創的な演出と透明感あふれる映像で表現した。

アカデミー賞で作品賞、監督賞を含む4部門にノミネートされた。このうち国際映画賞を受賞しました。日本映画の作品賞ノミネートは史上初めてだった。 妻を亡くし、喪失心を抱える男の物語。同じく過去の傷を背負う若い女性運転手との友情ストーリーでもある。 コロナ禍で身近な人を失った世界の人たちの心をつかんだ。 |

| 3 |

「たそがれ清兵衛」

(2002年)

|

山田洋次監督。

幕末に生きる貧しい下級武士とその家族とのふれあい、友人の妹との恋模様などを描く人間ドラマ。 苦難の時代に生きる人々の心象風景をすくい取る繊細な演出が圧巻。色遣い、殺陣の構図など、洗練された映像の連続。 「大切なことだけを大切にしたシンプルなストーリーに、泣いてしまった」(当時19歳の宇多田ヒカル)など、世代を超えて絶賛された。 「男はつらいよ」の巨匠・山田監督にとって通算76作目の作品。原作は藤沢周平氏の同名小説と「祝い人助八」「竹光始末」。 幕末の庄内・海坂藩の貧乏下級藩士清兵衛(真田広之)は、老母と幼い娘2人を抱え、たそがれ時になると内職のために寄り道もせずまっすぐ自宅に帰る毎日。そんなある日、突然藩から剣の達人を斬ることを命じられ、清兵衛に思いを寄せる幼なじみの朋江(宮沢りえ)に別れを告げて戦いに赴く。 山田監督のデビュー作は61年の「二階の他人」。国民的人気シリーズ映画「男はつらいよ」全48作や「学校」シリーズのほか「幸福の黄色いハンカチ」「虹をつかむ男」などが代表作。 |

| 4 |

「万引き家族」

(2018年)

動画配信(Netflix)→ |

是枝裕和監督。

是枝監督が得意とする「家族をめぐる繊細で欺きのあるドラマ群」(IndieWire)の中でも最良の一つとされる。 登場人物それぞれに魅力と人間味がある群像劇。「家族とは何か」「貧困」といった普遍的テーマを、特定の状況に限定せず丁寧に描いた点が評価されました。 カンヌ国際映画祭で最高賞(パルム・ドール)を受賞した。 アカデミー賞では外国語映画賞(現・国際長編映画賞)にノミネートされたが、メキシコのアルフォンソ・クアロン監督作「ROMA/ローマ」に敗れた 東京の下町で、万引きをしながら貧しく暮らす一家が、寒さの中で行き場を失った少女を拾い、家族として迎え入れる。 |

| 5 |

「おくりびと」

(2008年)

動画配信(Amazon)→ |

滝田洋二郎監督。

葬送の儀式を通じて描かれる「死」と「生」の対話が、静かで深い感動を呼んだ。 アカデミー賞で外国語映画賞を受賞。 主演は本木雅弘。共演に広末涼子、山﨑努、余貴美子など。 東京のオーケストラが解散し、職を失ったチェロ奏者・小林大悟(本木雅弘)は、妻(広末涼子)を連れて故郷・山形に戻る。新たな職を探す中で、彼は「旅のお手伝い」と書かれた求人広告を見つける。それは、亡くなった人の遺体を清め、棺に納める「納棺師」の仕事だった。 |

| 6 |

「バトル・ロワイヤル」

(2000年) ※厳密には「21世紀」ではないが、日本での公開が2000年12月16日、海外での公開が2001年だったため、今回の対象に入れた。 |

深作欣二(ふかさく・きんじ)監督。中学生同士の殺し合いを描いた。過激な暴力映画。

物語の舞台は、政府によって「BR(バトル・ロワイヤル)法」という法律が制定された未来の日本。 この法律では、全国の中学3年生から無作為に学級を選び、最後の1人になるまで戦わせることになった。 そして、選ばれたクラスの42人の生徒たちが、最後の一人になるまで殺し合いをするように仕向けられ、バトルを始める。 「仁義なき戦い」シリーズで知られる深作監督にとっては、60本目の映画。事実上の遺作となった。 出演は山本太郎、柴咲コウ、ビートたけしら。 原作は、高見広春氏の同名小説。この小説は第5回日本ホラー小説大賞の最終選考に残ったものの、審査員の間で物議を醸し入選しなかったという経緯がある。 アジアやヨーロッパなど海外22か国以上で劇場公開。 後の「イカゲーム」「ハンガー・ゲーム」などバトルロイヤル形式(生き残りゲーム)作品に先駆け的な影響を与えた作品と言われる。 公開当初から時間を経て「カルト・クラシック」として再評価されており、単なる“ショック映画”ではなく“社会的緊張・世代対立・制度批判”を含む作品として語られている。 |

| 7 |

「この世界の片隅に」

(2016年)

|

小さな暮らしが、戦争に飲まれていく過程を、主人公の少女の視点を通して描いた。

絵を描くことが好きで、家族や隣人との何気ない会話に笑う主人公すず。 その日常は、やがて物資の不足や空襲の影に覆われていく。 それでも彼女は、日々のごはんを工夫し、衣服を繕い、淡い希望を見いだそうとする。 この「ささやかな抵抗」と「生きる工夫」が、観客の心を強く打った。 海外でも「宮崎駿の幻想性とは異なる、現実の日本を描く詩情的アニメーション」として高い評価を受けた。 本作の手描きによる柔らかなタッチと淡い色彩は、「戦時下の痛みを包み込むような優しさ」とも称された。 /td> |

| 8 |

「誰も知らない」

(2004年) |

是枝裕和監督の4本目の劇場用映画。

母親が姿を消し、アパートの一室に子供たちだけが残された。東京都内の2DKのアパート。

父親の違う4人の子供だ。

彼らは自分たちだけで生きようとする。

子供を取り巻く現代社会と、子供たちの内面を描いた。

1988年に実際にあった事件を基に、時代を現代にして、自由な発想で作られた。 テーマや子供たちの演技が大絶賛された。オーディションで選ばれた子供たちの、即興的な自由な演技を生かされたという。 カンヌ国際映画祭で、主役の少年を演じた中学3年生、柳楽優弥(やぎら・ゆうや=当時14歳)が男優賞に選ばれた。 14歳での男優賞は史上最年少記録だった。また、日本人の俳優部門での受賞は初めてだった。 撮影は2002年の秋から2003年の夏まで、四季の変化を取り込んで行われた。 |

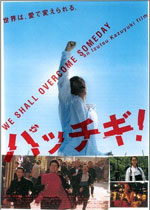

| 9 |

「パッチギ」

(2005年)

動画配信(Amazon)→ |

井筒和幸(いづつ・かずゆき)監督。

在日朝鮮人と日本人の高校生たちの争いと恋愛を描いた。青春群像劇。

2000年代の日本映画界に新しい風を巻き起こした映画会社「シネカノン」(2010年に倒産)の代表作の一つ。

高度経済成長期の1968年の京都が舞台。 左翼学生運動が盛んだった時代である。 グループサウンズが流行していた。 平凡な高校生・康介(塩谷瞬)が主人公。一目ぼれの相手は、朝鮮高校のキョンジャ(沢尻エリカ)だ。 その兄・アンソン(高岡蒼佑)は朝鮮高校の番長だ。社会的背景を織り込みながら、朝鮮学校と日本人学校の生徒たちたちの姿を描く。 大ヒットしたザ・フォーク・クルセダーズの伝説的名曲「イムジン河」が全編に流れる。 朝鮮半島分断の悲劇を歌った曲だ。 当時、発売中止となった。 ストーリーと歌詞がシンクロする。 音楽は、ザ・フォーク・クルセダーズの加藤和彦氏が担当した。 「パッチギ」はハングルで「頭突き」を意味する。在日問題を真剣にとらえながら、泣き笑いもふんだんに盛り込んだ。恋物語を柱に、実際にあったバス横転や鴨川決闘など抗争のエピソードや、グループサウンズ、毛沢東語録、フリーセックスといった当時の風俗、社会現象も盛り込んだ。 シネカノンと井筒監督のコンビは、本作の前にも、「ゲロッパ!」「のど自慢」というヒット作を生み出していた。 1時間59分。 |

| 10 | 「国宝」

(2025年)

|

李相日監督が、歌舞伎という伝統芸能を題材に、豪華な映像と壮大なドラマ性を伴った歴史/芸能ドラマを構築した。

「血筋ではなく、芸と覚悟で道を切り開く」というテーマを軸に、「伝統」と「革新」、「才能」と「努力」、「認められること」と「自分を貫くこと」の間で葛藤する主人公の姿が描かれている。 |

| 順位 | 作品名、公開年、動画 | 解説・感想・評価 |

|---|---|---|

| 11 |

「フラガール」

(2006年)

|

李相日(り・そうじつ、イ・サンイル)監督。

シネカノン製作。

厳しい現状から抜け出すためにフラダンスに夢をかける女たちの熱い物語だ。 奇をてらわないオーソドックスな名作。 泣き笑いがたっぷり。世代を超えて楽しめる。そして、元気をもらえる。 1965年の福島の炭鉱の町が舞台。 石油エネルギーの普及で、石炭の需要げ減少し、 この町の炭鉱も閉鎖が迫っていた。 打開策として、炭鉱会社は坑内からわき出る温泉を生かしたリゾート施設の建設を決める。 テーマは「ハワイ」。そして、目玉はフラダンスショーだ。 地元の娘たちに踊りを教えるため、東京から訳ありのダンサー平山まどか(松雪泰子)が招かれる。 家族や仲間からも冷たい目で見られるなか、紀美子(蒼井優)、小百合(山崎静代)ら素人の炭鉱娘たちが特訓を重ねる。 福島県いわき市で現在も営業する「スパリゾートハワイアンズ」(当時:常磐ハワイアンセンター)の誕生の実話がモデルとなっている。 いわき市にあった「常磐炭鉱」は、本州最大の炭鉱として、かつて日本経済を支えていた。 ハワイ施設は、その起死回生策として期待された。 李相日監督(リ・サンイル)は当時32歳の若手だった。 在日朝鮮人3世として新潟に生まれた。映画の専門学校の卒業作品 「青~chong~」(1999年)が、「ぴあフィルムフェスティバル」のグランプリを受賞。 非凡な才能を見せた。以来、生み出す作品が注目を浴びた。 フラガールで日本の映画賞を総なめにした。 |

| 12 | 「座頭市(ざとういち)」

(2003年) |

北野武(ビートたけし)監督。北野監督の11作目であり、初めての時代劇。勝新太郎さん(享年65)でおなじみの名作時代劇のリメーク。

1998年に亡くなった世界的な巨匠・黒澤明監督のオマージュでもある。

2003年のヴェネチア国際映画祭で監督賞(銀獅子賞)を受賞した。 さらに、「観客賞」「オープン2003特別賞」「フューチャー・フィルム・フェスティバル・デジタル賞」も獲得し、計4冠を成し遂げた。 演出力や構成力が高く評価された。 北野監督のそれまでの過去の作品は、説明的な描写が少なく、理解力や想像力が必要だった。これに対して、本作はテンポのいい娯楽作品になった。これによって客層も広がった。 北野作品はそれまで、海外での高い評価が客足に結びつかず、興行面で苦戦が続いていた 興行収入は2001年の「BROTHER」の9億円が最高だった。 ベネチア国際映画祭でグランプリに輝いた1998年(受賞は1997年)の「HANA-BI」は6億円止まりだった。 こうしたなか、座頭市は国内興行収入28億円を記録した。北野作品としては飛び抜けた大ヒットになった。 |

| 13 | 「ハウルの動く城」

(2004年) |

宮崎駿監督のアニメ。ジブリ作品。 魔女に呪いをかけられ90歳にされた18歳の少女ソフィーの物語。美形で弱虫の魔法使いハウルや仲間とともに、動く城で暮らす。いつも明るく行動的なソフィーが、痛快。 |

| 14 | 「君の名は。」

(2016年) |

新海誠監督 |

| 15 | 「あゝ、荒野(こうや)~前篇/後篇」

(2017年) |

岸善幸(よしゆき)監督。

肉体と感情が激しくぶつかりあう青春映画。熱いスポーツ映画。群像劇でもある。前篇と後篇合わせて約5時間という長さだが、飽きない。

1960年代から1970年代にかけて、演劇界や文学界を席巻した寺山修司。 その寺山が、唯一のこした長編小説が「あゝ、荒野」(1966年)だ。 小説の舞台は、50年前の東京・新宿だ。 これを2021年の近未来という設定で、映画化した。 東京五輪の1年後の混迷する日本を舞台にしている。 少年院から出てきたばかりの不良の新次(菅田将暉)と、引っ込み思案で他者との関係を築けなかった建二(ヤン・イクチュン)が出会う。 2人は同じボクシングジムで、プロボクサーへの道を歩んでいく。 ネオンに彩られる新宿の街と、登場人物たちの孤独を「荒野」に仕立てた。 主演は、菅田将暉(すだ・まさき、公開当時24歳)と、韓国の俳優ヤン・イクチュン(公開当時42歳)。 この2人の演技が大絶賛され、2人とも多くの賞を獲得した。 役のため、細身の菅田は撮影の半年ほど前からボクシングのトレーニングを始め、体重を約10キロ増やした。 逆にヤンはジョギングなどで10キロほど減量した。 ボクシングのシーンはド迫力。 後篇は、前篇の2週間後に劇場公開された。 |

| 16 | 「ゴジラ-1.0(マイナス・ワン)」

(2023年) |

|

| 17 | 「トウキョウソナタ」

(2008年) |

黒沢清監督。香港、オランダとの合作。

リストラされた東京の中高年サラリーマン男性と、その家族の物語。 家父長的な価値観が揺らぐなかで、家庭の絆や葛藤が描かれる。 それまでホラー映画で世界的に有名だった黒沢監督が一般家庭を題材にし、新鮮な印象を与えた。 正確で完ぺきなショットや、キャストたちの演技が称賛された。 男性はリストラされたことを家族に言えない。 父親として家族には虚勢を張りながらも、もろさや弱さの間で揺れる。 いつも孤独な母(小泉)、米軍入隊前の長男、父に伏せてピアノを習う二男。 家族がバラバラの方向へと向かいだす。 香川照之(当時42歳)、小泉今日子(当時42歳)が夫婦役で共演した。 オーストラリアの脚本家マックス・マニックスの原作で、黒沢監督が脚本を書き上げた。 とりわけ海外で高い評価を得た。 カンヌ国際映画祭の「ある視点」部門で大賞に次ぐ2番目の賞である審査員賞を受賞した。 第3回アジア・フィルム・アワードでは作品賞、脚本賞の2冠に輝いた。 インドで行われた「アジア・アラブ映画祭」では大賞を受賞した。 |

| 18 | 「偶然と想像」

(2021年) |

濱口竜介監督 |

| 19 | 「蜜蜂と遠雷(みつばちとえんらい)」

(2019年) |

石川慶監督。 |

| 20 | 「GO」

(2001年) |

行定勲(ゆきさだ・いさお)監督。日韓合作映画。

主人公は、在日韓国人の少年。 日本人少女との恋愛、父親との葛藤(かっとう)、友人の死などを通して成長していく物語。 差別や偏見に悩み苦しみながら、自らのアイデンティティーを確立していく。 高校3年の杉原(窪塚洋介)は在日韓国人。偶然知り合った美少女、桜井(柴咲コウ)と恋に落ち、国籍を明かさぬまま、デートを重ねるが、自分に決着をつけるためついに告白する。 原作は、小説家・金城一紀(かねしろ・かずき)の小説。 前年に直木賞を受賞していた。 金城氏の半自伝的な要素もある。 行定監督にとって初めてのメジャー作品だった。 この3年後に、「世界の中心で、愛をさけぶ」も大ヒットさせた。 主演の窪塚洋介は、アクションスター的なしなやか動きを披露。その一方で、破天荒な振る舞いと裏腹に、ルーツと向き合う悩み、恋に落ちた切なさをリアルに表現した。 明るくマイペースな主人公の母を大竹しのぶ、強烈な個性で息子を導く元ボクサーの父を山崎努が演じる。 |

| 順位 | 作品名、公開年、動画 | 解説・感想・評価 |

|---|---|---|

| 21 | 「ユリイカ」

(2001年) |

青山真治監督。 |

| 22 | 「カメラを止めるな!」

(2017年) |

上田慎一郎監督。 |

| 23 | 「スパイの妻」

(2020年) |

黒沢清監督 |

| 24 | 「桐島、部活やめるってよ」

(2012年) |

吉田大八(だいはち)監督。青春映画。

狭苦しい高校生活をリアルに描いた。群像劇。

カリスマ的な人気を持つ生徒(桐島)が突然、バレー部をやめる。そして、みんなの前から姿を消した。 その真意をめぐり、 他の生徒たちが様々な反応を見せる。 登場人物ごとの異なる視点や見方が提示され、 それがやがて一気に交錯する。 学園生活の虚しさ、そして面白さがあぶり出されていく。 学生たちから絶大な支持を集めた。 大人からも高い評価を得た。 映画の中に、自らの学生時代を投影させる人が多かった。 東出昌大(ひがしで・まさひろ)の俳優デビュー作。 それまではモデルとして活動していた。 |

| 25 | 「顔」

(2000年) |

阪本順治監督。 |

| 26 | 「それでもボクはやってない」

(2007年) |

周防(すお)正行監督 |

| 27 | 「ゆれる」

(2006年) |

西川美和(にしかわ・みわ)監督の長編2作目

ある事件をきっかけに、兄弟が葛藤(かっとう)する行方を描く。俳優オダギリジョー(当時29歳)が弟を演じた。 この主人公は、色気たっぷりのモテ男。人気カメラマン。好きなように生きているように見えるが、人生をうまく渡り切れない。 西川監督は2003年、宮迫博之主演で日本の典型的な家庭の崩壊劇をシニカルかつブラックユーモアで描いた映画「蛇イチゴ」で監督デビュー。ヨコハマ映画祭新人監督賞などを受賞し、一気に注目を集めた。 西川美和:1974年(昭49)7月8日、広島県生まれ。早大卒。学生時代から映画製作を志し、大学在学中に是枝監督に才能を見いだされて「ワンダフルライフ」(99年)にスタッフとして参加。03年「蛇イチゴ」で監督デビュー。短編作品は、若手監督のオムニバス作品集「female」(05年)の「女神のかかと」がある。 |

| 28 | 「鬼滅の刃(きめつのやいば)無限列車編」

(2020年) |

日本での興行収入歴代1位 |

| 29 | 「劇場版ヴァイオレット・エヴァーガーデン」

(2020年) |

京アニ(京都アニメーション)製作。 |

| 30 | 「仄(ほの)暗い水の底から」

(2002年) 動画配信(Amazon)→ |

中田秀夫監督。ホラー映画。 |

| 31 | 「シン・ゴジラ」

(2016年) |

総監督:庵野秀明、監督・特技監督:樋口真嗣。 |

| 32 | 「ハッピーアワー」

(2015年) |

濱口竜介監督 |

| 33 | 「あのこは貴族」

(2021年) |

岨手(そで)由貴子監督 |

| 34 | 「海街diary(うみまちダイアリー)」

(2015年) 動画配信(Amazon)→ |

是枝裕和監督。

静かな家族ドラマ。

優しさ、穏やかさに満ちている。

鎌倉(神奈川県)に住む三姉妹。 いずれも既に社会に出て、働いている。 湘南の海の近くにある古い木造の家で、3人だけで暮らしている。 父親は15年前に家を出て行った。 母親も遠方に引っ越しており、いない。 しっかり者の長女・幸(綾瀬はるか)。 自由奔放な次女・佳乃(長沢まさみ)。 マイペースな三女・千佳(夏帆)。 父親が亡くなったとの連絡が入り、 葬儀に出席する。 そこで、腹違いの妹と初めて出会う。中学生のすず(広瀬すず)だ。 父親の死去で、この妹は身寄りがなくなった。 そこで、鎌倉の家に招き、 一緒に暮らすことになる。 それぞれに複雑な思いを抱えつつも、互いに少しずつ絆をつむいでいく。 是枝監督は、吉田秋生(あきみ)さんの同名漫画を読み、映画化を熱望したという。 「淡い水彩画のような作品」(是枝監督)となった。 確かに傑作。ただ、何でもかんでも「父親」に結びつけ過ぎではないだろうか(?)。 |

| 35 | 「告白」

(2010年) 動画配信(Amazon)→ |

中島哲也監督。

自分の娘を殺された女性教師が、生徒への復讐(ふくしゅう)に走る。ミステリー映画。完成度が高い。優れた演出。

女性教師を演じるのは、松たか子。 この女性教師はシングルマザーだった。 ある日、学校の教室で突然、受け持ちの生徒に向け、「教師を辞めます」と告げる。 彼女は数カ月前、一人娘を校内で亡くし、警察では事故死とされていた。 しかし、彼女は生徒に対して「娘は事故死ではない。このクラスの生徒に殺された」と告白。 少年法に守られた犯人に自ら罰を下すと宣言する。 物語は、事件に関係する生徒や教師、保護者が順に思いを告白していく形で進む。彼らが告白するごとに、新たな事実が明らかにされるだけでなく、内に秘めた悪意が次々とあらわになり、教師と生徒との狂気と恐怖に満ちたバトルが繰り広げられていく。 原作は、湊かなえの同名小説。本屋大賞を受賞した。 殺傷や暴力的ないじめなどの残酷なシーンが多い。映倫の指定「R15」となり、15歳未満は劇場で見ることができなかった。 中島哲也監督は「下妻物語」「嫌われ松子の一生」などでも知られる異才。 本作では、生徒役の37人とも話し合いを重ね、集団に埋没しない一人一人のキャラクターを創造したという。 松たか子は表情を抑え、復讐に走る教師の冷酷さを際立たせた。 松以外の出演は岡田将生、木村佳乃ほか。 |

映画好きが選ぶ日本映画ベスト150(1988年、文春文庫)

映画が好きな芸能人、著名人を含む372人にアンケートを行い、日本映画ベスト150を選出しました。文春文庫が、1988年に実施。アンケートでは、1位から10位までの映画を選んでもらい、1位を10点、2位を9点・・・1位を1点として集計しています。1位は「七人の侍」、2位は「東京物語」、3位は「生きる」となっています。昭和の名作が上位を占めています。

| 順位 | 作品名 (公開年) |

監督 | ストリーミング動画配信 |

|---|---|---|---|

| 1位 | 「七人の侍」 (1954年) |

黒澤明 | |

| 2位 | 「東京物語」 (1953年) |

小津安二郎 |

U-NEXT→ Hulu→ |

| 3位 | 「生きる」 (1952年) |

黒澤明 | |

| 4位 | 「羅生門」 (1950年) |

黒澤明 |

Amazonビデオ→ Netflix→ |

| 5位 | 「浮雲」 (1955年) |

成瀬巳喜男 | Amazonビデオ→ |

| 6位 | 「飢餓海峡」 (1965年) |

内田吐夢 | Hulu→ |

| 7位 | 「二十四の瞳」 (1954年) |

木下惠介 |

Amazonビデオ→ |

| 8位 | 「無法松の一生」 (1943年) |

稲垣浩 | |

| 9位 | 「幕末太陽伝」 (1957年) |

川島雄三 | |

| 10位 | 「人情紙風船」 (1937年) |

山中貞雄 |

東映ムービーサーカスと日本映画配信の夜明け

いまやサブスクリプション配信が映画産業の中心にあるが、その源流は2000年代初頭にあった。日本の映画会社が「ネットで映画を観る」という新しい習慣を模索し始めた頃、いち早く動いたのが東映だった。劇場作品を家庭のパソコンで楽しめるようにしたその試みは、後に「ムービーサーカス」と呼ばれ、のちの配信時代への布石となった。

配信市場が広がり始めた2000年代後半

2007年前後、映画やアニメーションのインターネット配信が本格化する。かつてネットを“脅威”と見ていた映画会社が、次第に「新しい観客との接点」と捉えるようになった。製造コストがかかるDVD販売に比べ、ネット配信は安価に作品を届けられるうえ、ビデオ化されなかった眠れる名作を再び蘇らせることができた。

東映は自社配信ポータル「ムービーサーカス」を軸に、約240本の作品をネットで提供。時代劇や任侠映画、特撮、アニメまで幅広く網羅し、DVD化されていない旧作の救済も進めた。日活も「銀座の恋の物語」「南国土佐を後にして」などを配信するなど、映画各社が追随した。

同時期には松竹の「シネリエ」も登場し、名作の背景や解説を添えて“映画のソムリエ”のような情報ポータルを目指した。さらにウォルト・ディズニー・ジャパンが携帯電話向けのアニメ配信を始め、角川グループはNTTドコモと提携してモバイル展開を強化するなど、配信は映画会社の「新しい戦場」となっていった。

DVDや映画館の落ち込み

2000年代半ば、映画館の興行収入やDVDの販売額は頭打ちになりつつあった。日本映像ソフト協会の統計では、2005年にDVD・ビデオの売上が初めて前年割れを記録。こうした危機感のなかで、映画会社はネット配信や検索最適化(SEO)などデジタル戦略に本格的に舵を切った。

一方で、当時の邦画は劇場公開からネット配信までに3年近くの“空白期間”があった。地上波や衛星放送などの放映権が優先されていたためだ。それでもブロードバンドの普及が進むにつれ、ネットを通じた映像体験は確実に生活の一部となっていった。このため、映画会社はネット検索対策にも力を入れるようになった。

東映ムービーサーカス──先駆的な試み

東映が「ムービーサーカス」を立ち上げたのは2004年3月。劇場公開邦画をネットで視聴できる、いわば「ネットシネコン」構想の先駆だった。配信方式はビデオ・オン・デマンド(VOD)で、ユーザーが好きな作品を選び、ストリーミングで本編を楽しめる仕組みだった。

料金は1作品400円(7日間視聴可)。開始当初は「飢餓海峡」「仁義なき戦い」「鬼龍院花子の生涯」といった名作から、アニメ「銀河鉄道999」「長靴をはいた猫」まで、現代劇・時代劇・特撮・アニメの4ジャンルで構成。初期ラインナップは30作品、以後毎月10~20作品が追加された。

また、人気アニメ「ワンピース」劇場版のダイジェスト配信を無料で行うなど、話題性にも富んでいた。対象は当初NTT東日本のブロードバンド利用者に限定されていたが、東映は「月6~8万アクセスを目指したい」と語り、全国展開を視野に入れていた。

「特撮BB」「おとなの映画BB」に続く挑戦

東映はこれ以前にも、2002年から「特撮BB」でテレビ向け特撮シリーズを配信、2003年には「おとなの映画BB」でビデオ映画や大人向け作品を展開するなど、映像配信の経験を積んでいた。「ムービーサーカス」はその延長線上に位置づけられ、劇場映画というメジャーコンテンツをネットで提供する初の試みだった。

アニメ文化との連続──「日本漫画映画の全貌」展

同じ2004年、日本アニメの90年史を振り返る展覧会「日本漫画映画の全貌」展(神戸・大丸ミュージアムKOBE)が開催された。東映動画(現・東映アニメーション)が戦後に築いたカラー長編の系譜──「白蛇伝」(1958年)や森康二による「長靴をはいた猫」(1969年)など──も紹介され、映画会社がいかに日本アニメの礎を築いてきたかを改めて知らしめた。

展示では、政岡憲三の「くもとちゅうりっぷ」(1942年)から、宮崎駿による「パンダコパンダ」「風の谷のナウシカ」「となりのトトロ」まで、世代を超えた名場面が並んだ。会場内では「どうぶつ宝島」などを織り交ぜた短編上映も行われ、観客は懐かしさと新しさの双方に触れた。

配信が「文化の記録」になる時代へ

こうして振り返ると、東映ムービーサーカスは単なる商業的試みではなく、日本映画のアーカイブ化の第一歩でもあった。名作や特撮、アニメをデジタル配信という形で残すことは、失われかけた文化資産を未来に届ける行為でもある。

2020年代の現在、サブスクリプション配信は当たり前の存在となった。だが、その基盤には、2000年代初頭に「ムービーサーカス」のような挑戦を続けた映画会社の先見性があった。東映が描いた“ネットシネコン”の夢は、いまや現実の映像文化として花開いている。